お知らせ

看護助手・医療事務・送迎運転手の募集を再開しました。

詳細は採用情報に記載しています。 [...]

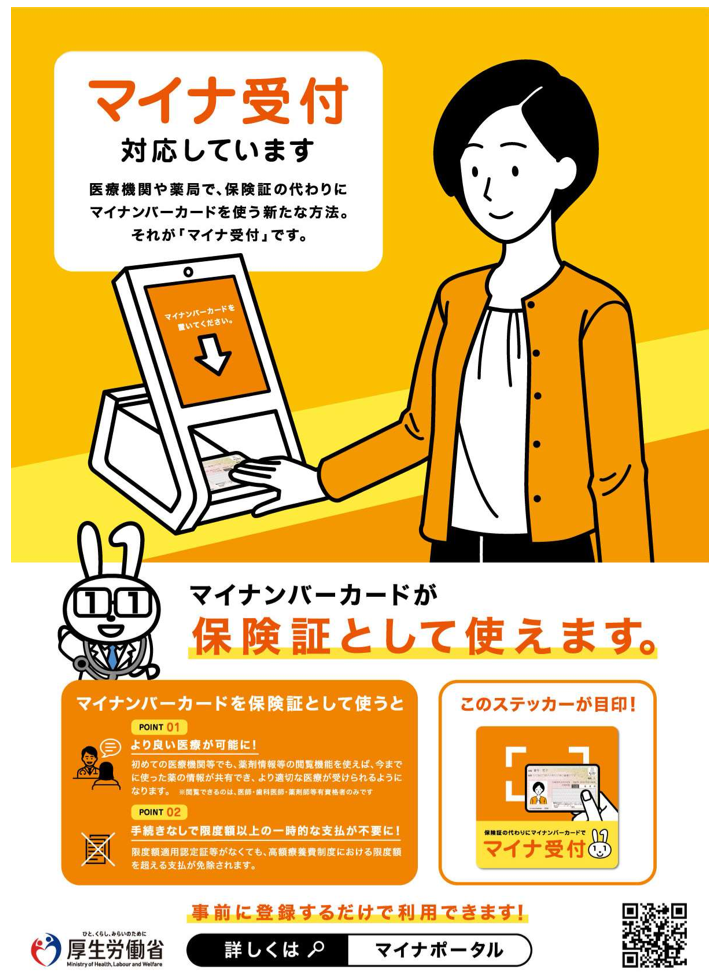

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関するお知らせ

当院では、より質の高い診断および治療等の向上を図る観点から 令和5年8月からオンライン資格確認をおこなう体制を整備し活用しております。 [...]

兵庫県透析従事者研究会が開催されました。

7月9日日曜日、兵庫県透析従事者研究会が開催されました。 私は特別講演の座長を、そして当院の臨床工学技士副主任の森本光士郎がパネルディスカッションのパネラーとして登壇しました。 テーマは「高齢者のQOLを考える」です。 [...]

しもかどクリニック

〒655-0892

神戸市垂水区平磯4丁目3-21 フェニックスKⅡ 1階

078-704-5201

| 腎不全外来診療時間 (予約制) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 人工透析診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 9:00~15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 13:00~19:00 | ○ | ||||||

| 16:00~23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

垂水駅東口下車、徒歩1分

しもかど腎透析クリニック

〒655-0017

神戸市垂水区上高丸1丁目8-16 春美ビル

078-709-7900

| 腎不全外来診療時間 (予約制) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 人工透析診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 9:00~15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 13:00~19:00 | ○ | ○ | ○ |

JRまたは、山陽電鉄 垂水駅より、山陽バス4番、5番にて垂水中学校前で下車、徒歩1分。コープ高丸店隣